那些折戟在 AI 浪潮中的 “先驱者”,Stability AI竟也在其中!!!

当下,AI 无疑处于爆发的时代。大厂与创业公司围绕 AI 的新动作层出不穷,市场更新换代的速度远超人们的追赶步伐,整个行业弥漫着紧张又兴奋的氛围。在这股浪潮中,聚光灯往往聚焦于明星公司,可 AI 发展的几十年历程里,有许多公司没能等到黎明,但其价值不容小觑。

据钛媒体 AGI 统计,自 2022 年 11 月 ChatGPT 发布至 2025 年 3 月,国内约 8 万家 AI 相关公司消失。不少初创企业直到服务器停机前,仍在困惑自己究竟是被行业泡沫淹没,还是为未来发展而牺牲。在算力蓬勃发展的当下,那些消逝的代码和曾经的理想虽已沉寂,却不该被遗忘。今天,让我们一同回顾这些在 AI 黎明前倒下的公司,探寻它们背后的故事。

云界AI:2025.03.14服务器正式停服

云界AI是由大鱼互联科技(深圳)有限公司自主研发的AI创作平台。这个平台提供了一系列的在线AI绘画工具和服务,包括文生图、图生图、条件生图和模型训练等功能,旨在帮助创作者和企业团队提升绘画效率和创作灵活性。云界AI的团队成员具有丰富的行业经验,他们来自阿里巴巴、腾讯等头部互联网企业以及清华大学、北京大学等知名学府。

2025年3月12日,据云界AI用户反馈,云界AI在其公众号正式发布停服公告。从AI大浪潮中折戟沉沙,最终没逃过停服的命运。

波形智能:年轻团队的闪耀与转折

1998 年出生的姜昱辰,本科毕业于浙江大学竺可桢学院,后在瑞士苏黎世联邦理工大学攻读人工智能博士,还曾在微软亚洲研究院参与大语言模型研发。2023 年,大语言模型风起云涌,ChatGPT、Sora 等生成式 AI 风靡全球,姜昱辰看到了机遇,毅然回国创立波形智能。

公司成立不到两个月就完成百万种子轮融资,随后与浙大团队联合推出中文创作大模型 Weaver,引发行业关注。基于 Weaver 的小说写作产品 “蛙蛙写作” 一经发布,便在网文圈收获热烈反响。2024 年 1 月,波形智能完成千万级 Pre-A 轮融资,达到发展高光时刻。同年发布的 “蛙蛙写作 2.0” 实现全链路内容创作,应用上线一年注册用户超 30 万,生成近 200 亿字文本。

然而,好景不长。几个月后,姜昱辰更新社媒账号签名显示入职 OPPO,波形智能被收购的消息传出。虽官方称产品和公司运营不受影响,但核心团队入职 OPPO,这也反映出在 “AI 闭店潮” 下,被大厂收购对创业公司而言是无奈却也相对不错的选择。

Afiniti:老牌独角兽的落寞

2024 年 11 月,创立 18 年的 Afiniti 宣布破产,令人唏嘘。其创始人 Zia Chishti 少年成名,1997 年创立 Align,发明世界首款隐形牙套 “隐适美”,如今 Align 仍是行业头部企业。2006 年,Zia Chishti 二次创业,创立 Afiniti。

Afiniti 主要业务是利用算法为打客服电话的用户匹配合适客服,在电信、金融等重客服行业发展迅速,受到资本热捧,2017 年完成 D 轮融资,年估值突破 130 亿人民币,当时被认为有望成为美国第一家上市的人工智能软件公司。

但 Afiniti 存在致命问题 —— 不盈利,即便融资到 E 轮仍深陷亏损,资金链脆弱。2021 年前员工指控创始人性侵及职场霸凌,创始人辞职,公司形象受损。更关键的是,其算法在深度学习时代显得陈旧,ChatGPT 出现后,客户兴趣转向生成式人工智能,Afiniti 最终走向破产,成为 AI 行业新旧交替的牺牲品。

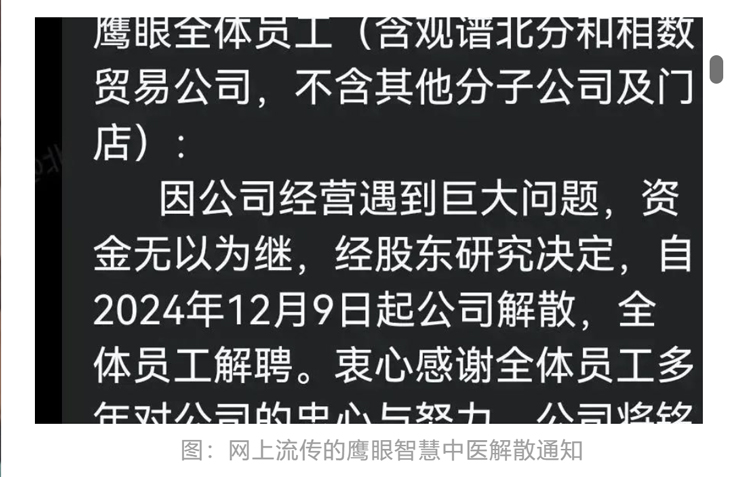

鹰眼智慧中医:中医数字化的失败尝试

鹰眼智慧中医成立于 2019 年,以 “红外热成像 + AI 算法” 为核心技术,依托科研团队理论,试图破解中医 “千人千方” 难题,打造了一系列特色产品,包括鹰眼 8 号智能舱体机、鹰眼 4 号智能机器人等,并结合 “检诊疗评管” 一体化系统,推动中医 “望闻问切” 数字化。其产品应用于 800 多家医疗机构和百余家大型企业,积累了大量数据。

2023 年底,港股上市公司江山控股收购其 69.45% 股权,本以为背靠大树好乘凉,可 2024 年 12 月,公司战略管理部总经理突然发布解散通知,资金链断裂让这家公司一夜崩塌,“机器替代中医” 的设想也随之破灭。

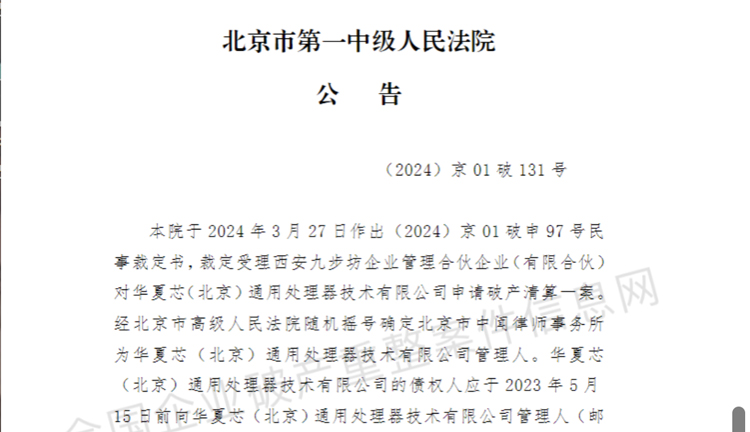

华夏芯:技术领先却未能善终

2014 年成立的华夏芯(北京)通用处理器技术有限公司,目标是实现芯片全自主研发,从指令集、微架构到工具链都力求突破。2017 年,公司发布中国首款 64 位高端嵌入式 CPU/DSP 统一处理器 IP 核,填补国内空白,打破国外部分垄断。此后,华夏芯屡获行业认可,构建了庞大的知识产权体系。

但 2024 年 4 月,因资金链断裂,公司被申请破产清算,多项软件著作权和专利被低价拍卖。在 2025 年全球 AI 芯片市场爆发之际,华夏芯却已消失,它用自身经历警示后来者:在芯片领域,仅靠技术领先不够,稳健经营、保障资金链至关重要。

Stability AI:开源模式的困境

2022 年 10 月,因开发 AI 文生图模型 Stable Diffusion,Stability AI 获得 1.01 亿美元融资,市值升至 10 亿美元,开源的 Stable Diffusion 引发图像生成领域变革,催生出众多 AI 作图工具。

然而,开源模式下,个人用户多使用免费社区版本或第三方封装工具,Stability AI 的收入模式受阻。微软、Adobe 等巨头进入 AI 绘图赛道后,价格战打响,Stability AI 烧光三轮融资仍未找到有效变现路径,现金流紧张。2024 年 3 月,创始人辞去 CEO 职务,核心研究团队集体辞职,公司一度濒临被卖,虽之后再次获得融资艰难存活,但也凸显出技术理想主义与商业现实之间的巨大鸿沟。

光年之外:巨头光环下的兴衰

2023 年 2 月,美团联合创始人王慧文受 ChatGPT 启发,携 5000 万美元创立光年之外,目标是打造中国版 OpenAI。公司创立之初便备受瞩目,不仅王慧文自掏腰包,还预留 75% 股份吸引顶尖人才,迅速集结了马占凯、刘江等行业大牛,组建 70 人精锐团队。美团创始人王兴参与 A 轮融资并出任董事,A 轮融资超 2 亿美元。

但 2023 年 6 月,王慧文因病住院,光年之外失去核心人物。随后,美团以 20.65 亿元全资收购光年之外,王慧文 1 元转让股权,A 轮投资人 “平价退出”。这场收购被看作是王兴的 “兄弟救急”,也让创业者思考:创业公司的护城河究竟是技术实力,还是依赖巨头收购的可能性。

Character.AI:从辉煌到 “背叛”

2021 年,谷歌前员工 Noam Shazeer 和 Daniel De Freitas 创立 Character.AI,这是一款角色扮演应用,用户能创建和聊天的 AI 角色。公司发展顺利,获得多方投资,成为 “AI 独角兽”,2023 年 3 月完成 1.5 亿美元融资,估值达 10 亿美元。

2024 年 8 月,剧情反转,CEO 和总裁带着负责模型训练和语音 AI 的 30 名员工跳槽谷歌。尽管谷歌表示会为 Character.AI 提供资金支持,但此次事件还是给公司带来巨大冲击。在通用大模型快速发展的背景下,垂类初创公司面临巨大竞争压力,卖身巨头似乎成了不少公司的最终选择。

历史总是惊人地相似,每次技术革命前夕,都有一批先驱者倒下。这些在 AI 浪潮中折戟的公司,虽然倒闭原因各异,但它们为后来者提供了宝贵经验教训。它们就像散落在 AI 进化道路上的 “失败基因”,未来或许会以另一种形式重组,为行业发展提供新的动力。让我们向这些在技术深水区勇敢探索的探险者致敬,希望后来者能从他们的经历中汲取智慧,在 AI 发展道路上走得更稳、更远。